Lebkuchen レープクーヘン

レープクーヘンはドイツ南部 バイエルン州の古都ニュルンベルクで700年以上作り継がれる伝統菓子で、ヨーロッパ各地のジンジャーブレッドの中でも、最も長い歴史を持っているものの1つです。丸や四角のボディーにチョコレートやシュガーのコーティングが施されたシンプルで地味目な姿ながら、その生地は「麦粉」と「蜂蜜」と「スパイス」からなる元祖ジンジャーブレッドから、ナッツや柑橘のピールが入ったもの、さらに麦粉が使われず、ナッツや柑橘ピールのみで作られるものまでバラエティーに富んでいて、選ぶ愉しみも食べる愉しみも満載! 中身勝負の質実剛健さにドイツらしさを感じるお菓子です。

『ペファーツェルテン』 の誕生

1296年 ドイツ南部バーデン・ヴュルテンベルク州とバイエルン州の境界に位置する街 ウルム(Ulm)のテーゲルンゼー修道院に残る「麦の粉に蜂蜜とスパイスを混ぜて生地を作り、『Pheforceltumペファーツェルテン』を焼いた…」とする手稿がヨーロッパに残る最も古いスパイス菓子の記録です。蜂蜜とスパイスの相性がよく、「美味しい」と好評を得た『ペファーツェルテン』はこの後 修道院つながりで各地に広まっていきます。

ウルムから北東に140Kmほどのところに位置するニュルンベルクに『ペファーツェルテン』が伝わると、その地はペファーツェルテン作りには打って付けの条件を備えていたこともあって、生産が盛んになり、ヨーロッパ中に運ばれて、名声を得るまでになっていきます。

ニュルンベルクはヴェネツィアやジェノヴァから北ドイツに向かう街道と、ケルンから東に向かう交易路が交差する地で、南ドイツの商業の中心地として盛えていましたが、1039年に皇帝ハインリヒ3世がニュルンベルク滞在中の居城としてカイザーブルク城を築城し、1219年には神聖ローマ皇帝直轄の都市となったことで、帝国の政治経済の中心地として人や物が行き交い、皇帝の威光と交通の要所として帝国有数の大都市となり、『ペファーツェルテン』に使われるシナモン、ナツメグ、カルダモンなど遠くセイロン島やインド、インドネシアを原産地とするスパイスも、ヴェネツィアやジェノヴァを経由して大量に運び込まれていました。

(左)街を一望できる小高い丘の上に立つカイザーブルク(右) Kaiserburg 眼下に広がるニュルンベルクの街並み

さらにニュルンベルクの街を取り囲む帝国領の森では、蜂蜜採集職人:ツァインドラーが神聖ローマ皇帝から与えられた世襲の封土に養蜂園をもつことを許されて、帝国森林とその周りには、27の養蜂村落、92の養蜂園があり、森は「神聖ローマ帝国の養蜂園」と呼ばれて大量の蜂蜜や蜜蝋が供給されていましたから、『ペファークーヘン 』作りにおいて、蜂蜜の調達にも好都合だったのです。

財を蓄えたニュルンベルクは11世紀頃から城壁が築かれ、街の北西部小高い丘に立つカイザーブルクを繋いで石を積み上げた全長5kmほどの城壁が街を囲んでいます。城壁を囲む堀にかかるはね橋を渡り、城門「ケーニヒ門」をくぐると、その向こうにも壁 二重の城壁で守られた中に旧市街が広がります。城壁の間に職人広場が再現され、大きな石の塔は見張り台

街の真ん中を横切るペグニッツ川の中洲にまたがって建つ旧救済院は、1423年以来皇帝ジギスムントによって神聖ローマ皇帝の宝剣などの『帝国宝物』が保管されていた建物 宝物は日本でいうなら『三種の神器』にあたるものですから、これはニュルンベルクにとっても、大変名誉なことでした。1797年からは救済院として使われ、今は郷土料理レストランと老人ホームして使われています。

(左)旧救済院 (右)レストラン「ハイリヒ・ガイスト・シュピタール」

中央広場のフラウエン教会は、1349年当時の皇帝カール4世(在位1355~1378年)の命によって建てられました。1356年 カール4世はニュルンベルクで開催された帝国議会で神聖ローマ帝国の法律といえる「金印勅書」を発布します。「金印勅書」は勅書に黄金の印章が使われたことに由来し、これによって皇帝を選出する権利を持つ7人の選帝侯(マインツ、ケルン、トリーアの大司教、ボヘミア王、ザクセン公、プファルツ伯、ブランデンブルク辺境伯)が定められました。この史実にちなみ、12時なるとフラウエン教会の頂上に取り付けられている仕掛け時計「メンラインラウフェン」が動き出し、中央にいる皇帝カール4世のまわりを7人の選帝侯がまわって皇帝に挨拶します。金印勅書によりニュルンベルクは「新たな皇帝が選出さたら、先ずニュルンベルクで議会を開く」という名誉を賜り、神聖ローマ帝国の中央都市の地位を固めました。

(左)フラウエン教会 (右)しかけ時計と中央に座るカール4世

ニュルンベルクで『レープクーヘン』に

14世紀に残された修道院の記録に、「ニュルンベルクとその周辺にある男子修道院で、『レープクーヘン』が焼かれ、その美味しさが評判を呼んでいる」との記載がみられ、『ペファークーヘン 』はニュルンベルクで『レープクーヘン』と呼ばれるようになっていたのが分かります。その語源は当時修道院で使われていたラテン語で「平らな」を意味する「レープLeib」や、供物用のお菓子を表す「libum リーブム」から転訛した…。または、スパイスも加え、身体に活力を与え、生命をみなぎらせる力があることから、「レーベンスクーヘン:生命のお菓子」と呼んでいたのが変わっていった。さらに生蜂蜜「lebhonig レーブホーニヒ」から出た語である…。など諸説語られています。

修道院主導で作られていたレープクーヘンですが、14世紀には 街のパンギルド職人のうち、許可を得た者に限りレープクーヘンを作って販売することが許されるようになり、1395年のニュルンベルクの土地台帳に、シュミット通り(Schmidgassen)にあったレープクーヘンの店舗の記載を見ることができます。

繊細モチーフのレープクーヘン

パンギルドの職人たちは、自ら彫りを施した木型に生地を押し込み、独自のレリーフ模様が浮き出たレープクーヘンを売り出します。麦粉とスパイスと蜂蜜のみで作られるレープクーヘンはとても硬い! そのぶん型押しすると凸凹がクリアにでて、モチーフが際立ち、美しく焼き上がります。

さまざまな型押しモチーフのレープクーヘンが作られるようになり、巡礼の記念品、お守り、旅路の食料、奉納品として… 教会の開基祭や、市の露店で売られて人気を集め、周辺各地にも広まっていきました。

1487年ニュルンベルクで帝国議会を開催した皇帝フリードリヒ三世は、この街の4,000人の子供達をカイザーブルク城に招き、ワインと自身の姿を型押ししたひし形のレープクーヘンを分け与えました。同地ではそれを「カイザーラインKaiserklein」(小さな皇帝)と呼んで、1679年頃まで作られていたということです。

この頃にはレープクーヘンを専門に作る職人が現れ、「レープキューヒラー」「レープキューヒナー」またはLebzelter「レープツェルター」と呼ばれました。

彫りの腕が磨かれると、その技は蜜蝋細工にも応用されていきました。蜜蝋は蜂蜜をとった後のミツバチの巣を煮溶かし、濾過して採取されるロウワックスで、教会で灯す「ろうそく」の原料として大変貴重なものでした。レープクーヘン 作りに蜂蜜を使う菓子職人にとって、蜜蝋は身近にある材料でしたから、彫りの技を応用して、蜜蝋ブロックに彫刻を施して工芸ろうそくも手がけるようになり、本業のパンやお菓子作りに加え、木型を彫り、さらに蜜蝋作りと蜜蝋細工も兼任して、八面六臂の活躍でした。

(左)ニュルンベルクで木製の桶の上に板を置いた移動式の屋台スパイスを売る路上商人 …15 世紀のイラスト 出典: ニュルンベルク市立図書館

(右)レープクーヘン職人の仕事 両脇を木の枝で補強した木製の桶の中で、濃厚なペースト生地を素手で捏ねていた。…15世紀後半のイラスト 出典: ニュルンベルク市立図書館

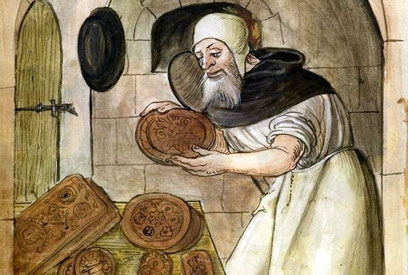

16世紀初頭のニュルンベルクのパン屋さんを描いた絵画が残されています。「今度はこれを使おうか…」とでもつぶやきながら木型を手にとるパン職人さん 手にしているのは自ら彫った木型かもしれません。

『12人兄弟の館のレープクーヘン職人』1520年 Hanns Buel Lebkuchner

現在確認できる最も古いレシピは16世紀の修道院で記録されたものです。

ライ麦粉 1Diethauflein

砂糖 1pfund

蜂蜜 1/2Seidlein

シナモン 4Loth

ナツメグ 1.5個

ショウガ 1Loth

胡椒 1/2Quentlein

カルダモン 1Loth

500年も前のレシピですから単位の基準や表記はすでに使われなくなったものですが、蜂蜜の他に砂糖も加え、東洋から運ばれるスパイスも5種類と、リッチな配合で、修道院の財力のほどがうかがわれます。

ニュルンベルクの聖ローレンツ教会に残る1507年の祝宴の食材記録によると、蜂蜜の価格はビールの40倍!遠路運ばれて来るスパイスにいたっては、シナモンがベーコンの約100倍、ナツメグは75倍、サフランは315倍…と大変に高価でした。こうなると『ペファークーヘン』は「甘い宝石」とでも言えそうですが、交易によって富をなした商人たちは徳を積み、死後天国へゆくことを願って教会への献金や寄進を惜しみませんでしたから、それを後ろ盾に財力をもっていた修道院では、豊富に使える材料を用いてペファークーヘン作りが盛んに行われ、貴重な収入源にもなっていたのです。

(左から)聖ローレンツ教会外観、

天蓋から吊るされている「受胎告知」のレリーフ…ファイト・シュトス作、

高さ19メートルの「聖体安置塔」、ステンドグラス

1618年に三十年戦争が始まると、街は2年間も包囲され、スパイスの供給が止まったため、レープクーヘンの生産は一時衰退するものの、戦争終盤の1643年 市議会はレープクーヘンの職人達にギルドの設立を承認し、Lebzelter「レープツェルター」たちはパンギルドからの独立をはたします。

17世紀初頭から18世紀半ば 木彫りの押し型作りは最盛期を迎えます。

梨の木などの硬い木材に緻密なモチーフを彫る専門の職人も現れ、繊細な模様の浮き出た装飾的なレープクーヘンは芸術品の域に至り、彩色されることもありました… 。

ヨーロッパ中に輸出されて、食用はもちろん 、魔除けや厄除けの願いを託して、壁飾り、祝い事や記念日の贈り物、子供のおもちゃとしても喜ばれ、何年も保存のきく非常食そして兵糧としても重宝され、人気を集めました。

膨らし粉『炭酸水素アンモニウム:鹿角塩』

中世期 鹿の角や蹄(ひづめ)をすりおろしたものを加熱して炭酸水素アンモニウムの粉末を得るようになると、その材料となる鹿の角:Hirschhornから『鹿角塩 Hirschhorn-salz ヒャシュホーンザルツ』と呼ばれました。それは無色または白色の結晶で、加熱すると58℃ で熱分解し、二酸化炭素とアンモニアと水に変わります。これを焼き菓子の生地に加えると、加熱によって発生した二酸化炭素とアンモニアが生地内で膨張し、ふんわりとした食感をつくりだすため、膨張剤としてヨーロッパで広く使用されるようになり、特に修道院でパンやケーキを作る際に使用されました。

18世紀 フランスの化学者ニコラ・ル・ブラン(Nicolas Leblanc,1742―1806)が、尿素からアンモニアを生成して、炭酸水素アンモニウムを作り出すことに成功すると、大量生産が可能になり、パンやスウィーツの膨張剤として広く使用されるようになります。

『鹿角塩』を材料に混ぜて焼くと、生地がふっくら膨らみます。人々の嗜好は軟らかく食べやすい焼き上がりを求めるようになっていきました。

鹿角塩入り生地を従来通り木型に押して焼いても、ふっくら膨張した生地にはレリーフが鮮明に浮き出ません。結果押し型は使わず、生地は大きなバットに流し入れ、平らに焼いてから、ハートや動物などの型で抜いて焼かれるようになり、型押し仕上げの硬いレープクーヘンは次第に姿を消していきました。

(左)19世紀の工房の様子…生地を伸ばして、型抜きしています。(右)金属製の抜き型

1850年代 ドイツでアイシング装飾が登場し、1879年にスイスの菓子職人ルドルフ ・リンツが艶やかで滑らかなチョコレートを作ることに成功すると、ふんわり柔らか食感を得るかわりに、美しく繊細なレリーフを失ったレープクーヘンの表面には、チョコレートコーティングが施され、カラフルなアイシングを使ったペインティング、またナッツやアザランなどをトピングするなどの工夫が凝らされるようになります。

オブラートも欠かせません!

新生『レープクーヘン』は、オブラートの上に生地をのせて焼かれるのも特徴です。オブラートは教会の儀式に使われる『ホスチア』を大きなサイズで焼いたもので、小麦粉を水でといて焼いたウエハースに似た無発酵の薄焼きパン「聖餅」のことです。

オーブンペーパーなんてなかった時代レープクーヘンを焼く時、オブラートを敷いた上に生地をおけば、焼き上がりの扱いが容易だったために工夫され、その製法が受け継がれているのです。修道院が製造を先導してきた『レープクーヘン』らしい特徴で、 スパイス生地とは違う、乾いた食感も楽しく、オブラートはレープクーヘンになくてはならない一部になっています。

老舗『レープクーヘンシュミット』のレープクーヘンにも裏にはオブラートが!

『Elisen Lebkuchen エリーゼン・レープクーヘン』 の誕生

1808年ニュルンベルグで新たなレープクーヘンが誕生しました。

それはライ麦粉と小麦粉で作られていた生地を、粉の使用は極力控えて、ナッツ類(アーモンド、ヘーゼルナッツ、くるみ)を少なくとも25% 配合し、 スパイス(シナモン、ショウガ、コリアンダー、アニス、クローブ、オールスオアイス、メース等)をたっぷり加えて、さらにレモンやオレンジの柑橘ピールや卵にマジパンも加えて生地にして、仕上げは伝統に法って、「ホスチア」の上に乗せて焼き上げられました。

1808年といえば、神聖ローマ帝国(現ドイツ)にナポレオン軍が侵攻して、国内は騒然としている最中ですが、この贅を尽くしたニューバージョンは『Elisen Lebkuchen エリーゼン・レープクーヘン』と名付けられます。

名前の由来は「17歳で亡くなったエリーゼという娘が天使になってパン職人の父にレシピを伝えた… 」とされ、父娘の愛が溢れているお菓子にふさわしく、リッチに配合される材料が生み出すソフトで豊かな風味から最高級レープクーヘンの格付けを得て、現代では『食料品及び日用品の品質に関する法律』によって、「定められた素材のみを使用し、生地の配合割合を小麦粉は10%以下に抑え、アーモンドなどナッツの粉末は決められた種類を55%以上にして作られるものに『エリーゼン・レープクーヘン』の証を与える」という基準が定められ、品質が守られています。

鹿角塩 に続き、膨張剤として炭酸水素ナトリウム:『重曹』が使われるようになり、その重曹を改良して、1891年 ドイツの薬剤師Dr.August Oetker アウグスト エトカーが『ベーキングパウダー』を開発すると、お菓子作りは容易になり、進歩して、ホームベーキングも盛んになっていきます。

ニュルンベルク のレープクーヘンは、中世の麦粉にスパイスと蜂蜜を合わせた生地を美しいレリーフが彫り込まれた木型で抜いて焼くタイプから姿を変えて、200年ほど前、鹿角塩を加えて焼き上げる柔らかいタイプのものが主流になると、チョコレートコーティングやシュガーコートが施されたり、生地にもナッツ類、オレンジやレモンのピールなども加えられてバラェティー豊富に進化変身しながら作り継がれてきました。

そして、当初修道院主導で作られていたものが、パン職人、そして専門のレープツェルターが登場し、200年ほど前になると、材料の流通量が増え、価格も下がったことから、市民もホームメイドするようになっていきます。そうして 語られるようになった迷信は、「ジンジャーブレッドの生地を塗った手で果樹を撫でると、翌年果物がよく実る」また「農家の妻がジンジャーブレッドの生地作りに失敗すると、翌年には死ぬことを覚悟しなければならない」とも言われていたそう。さまざま魅力あるお菓子が登場する中、レープクーヘンは変わらず身近な存在として愛され続けています。

とりわけクリスマスの時期には、なくてはならない伝統菓子としてクリスマスマーケットの屋台を賑わせ、ホームメイドも盛んです。「レープクーヘンはほのかなアンモニア臭と苦味があってこそ!」と、膨張剤は『鹿角塩』にこだわる派が多いため、11月 スーパーの棚には『鹿角塩』の小袋が並び、クリスマス準備に備えます。

* Hirschhone=鹿の角 salz=塩 『鹿角塩』は炭酸アンモニウムの結晶です。

クリストキントレスマルクトの屋台にも様々なレープクーヘンが並びます。

ニュルンベルクのレープクーヘンは『Lebkuchen Schmidt シュミット』『Dull デュル』などレープクーヘンのみを作って販売する専門店で販売されているのは、日本の老舗和菓子店に通じるところですが、『Schmidt』、『Dull』の両店とも昔スパイスを扱う薬局を営んでいた店が、転身してレープクーヘンを作るようになったのだそう。

様々な配合の生地が使われますがが、主に甘味料としてハチミツだけを用い「ホーニッヒクーヘンタイク」と、甘味料に砂糖・水飴・ハチミツなどを使って作る「レープクーヘンタイク」の2種類があり、生地には数種類のスパイスを練りこみ、練り上げた生地を3~4ヶ月ほどしっかりと寝かせてから、薄くのばして型抜きして焼き上げるのが老舗のこだわり。

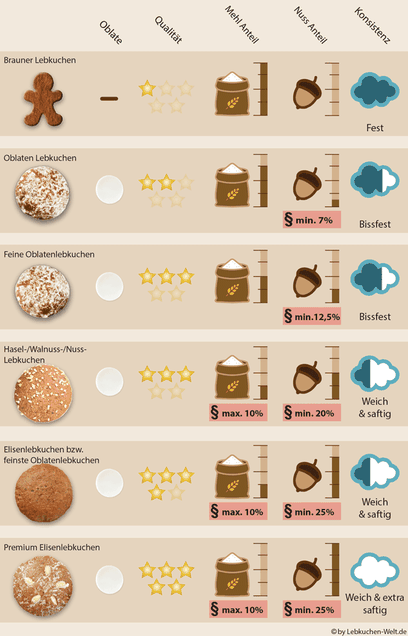

以下 ドイツアクセル・シュプリンガー社発行の新聞記事に掲載された『レープクーヘンの種別表』です。きっちりと種分けして…レープクーヘンへの愛と、ドイツ人気質を感じさせてくれます…